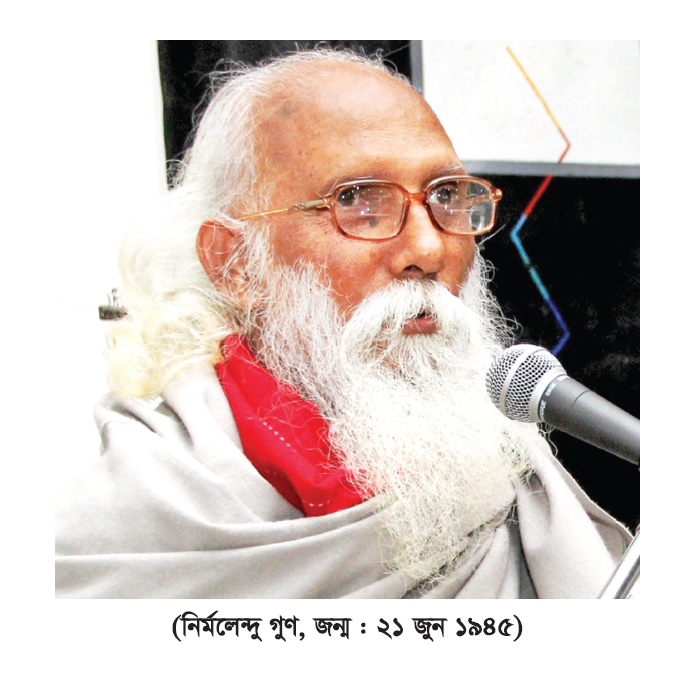

নির্মলেন্দু গুণ : বাঙালির কবি, বাংলার কবি

মজিদ মাহমুদ

প্রকাশ : ০৪ মার্চ ২০২৩, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

সাম্প্রতিক বাংলাদেশের কবিতায় সম্ভবত সর্বাধিক জনপ্রিয় কবির নাম নির্মলেন্দু গুণ- জীবিত আল মাহমুদ (আল মাহমুদ এখন প্রয়াত) ও অপরাপর শক্তিমান কবিদের স্মরণে রেখেও এ কথা বলা যায়। যদিও কবির ক্ষেত্রে এটি নির্দেশ করে না যে, জনপ্রিয়তাই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি; আর শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় এ রচনার উদ্দীষ্টও নয়। কারণ একজন কবি যখন তার রচনা ও জীবনযাপন দ্বারা জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন, তখন সেই জনপ্রিয়তাকে নেতিবাচক ব্যাখ্যা করা অনেকটা স্যাডিস্টিক চেতনার অংশ বলে মনে হয়। বাংলাদেশের কবিতার জনপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা এমনও দেখেছি কাকবন্ধ্যা তরলকবিদের অনেকেই বহাল তবিয়তে উপরিতলের কবিতাপাঠকের মনোরাজ্য শাসন করে যাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু গুণ অবশ্য ব্যতিক্রম; যিনি অনবরত তার সৃষ্টিশীলতাকে নানা মাত্রায় পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া তার রচনার বৈচিত্র্য তাকে তার শক্তিমত্ততার শীর্ষে নিতে সক্ষম হয়েছে।

কী কারণে নির্মলেন্দু গুণ একই সঙ্গে জনপ্রিয় ও গভীরতা-সন্ধানী গুরুত্বপূর্ণ কবি হয়ে উঠেছেন, সেটি আমি পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করেছি; জানতে চেয়েছি তার কবিতায় কী আছে। তিনি কি নতুন কোনো মিথস্ক্রিয়া কবিতাতে সঞ্চার করেছেন- যা নতুনত্বের দাবিদার। বাংলা কবিতার যে দীর্ঘ ইতিহাস, তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি, কবিতা কালে কালে পরিবর্তিত হয়েছে; সেই কালের স্বর, শব্দ ও বিষয় নতুন কোনো কবির মধ্যে ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে আঙ্গিকের বিশেষত্বও। পুরোনো কবিতা ইতিহাসের পাঠ হয়ে গেছে। আমরা জানি, মানুষ সৃষ্টিশীল প্রাণী। প্রতিনিয়ত তার সৃষ্টির দ্বারা নতুনকে পুরোনো করে দিচ্ছে। মানুষ যেমন পরিবর্তন করছে তার বাহ্যিক বস্তু-জগৎকে তেমনি পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তার ভাষার জগতের। কবির সর্বদা দ্বন্দ্ব তার বাইরের বস্তু-জগৎ এবং অন্তর্জগতের অনির্ণিত বিষয়গুলোর সঙ্গে। মানুষের পক্ষে কখনও স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে, এই সেই বস্তু- যা আমাদের বাঞ্চনা ছিল। ফলে সবাই সেই অধরাকে ধরতে চেষ্টা করেন; কিন্তু অনেকেই অধরাকে ধরতে গিয়ে নিজেকে বস্তু ও বিষয়ের বাইরের অপরিচয়ের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু তিনি যা কিছু আবিষ্কার করতে চান কিংবা যে রূপ ও সৌন্দর্যের সঙ্গে অবগাহন করতে চান- তা মূলত রয়েছে তার নিজের মধ্যেই, নিজের সঙ্গেই; তিনি যেমন একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র সত্তা, তেমনি তিনি পরিবারের, সমাজের, দেশের, বিশ্বের- এমনকি মহাজাগতিক সব উপাদান তার মধ্যে বিরাজ করছে; ফলে কবিতা সৃষ্টির জন্য বাইরে তাকানো জরুরি নয়। নিজের চাওয়া ও চিন্তা বুঝতে পারলেই অন্যকে বোঝা সম্ভব। নিজের জীবসত্তা দ্বারা নিজের ভাবসত্তা দ্বারা বাইরের জগৎকে চিনতে হবে। তবে আমাদের জীবসত্তা এবং ভাবসত্তা নির্মিত হয় শিক্ষা, কালচালিত রীতি ও কালের চাহিদার দ্বারা। যেমন মার্কসবাদী চেতনা বিকশিত হওয়ার আগে মার্কসীয় যূথবদ্ধ ধারণা সাহিত্যে সম্ভব ছিল না। আর যখনই কোনো দর্শনগত ধারণা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তার একটি বিপরীত চেতনাও সংঘবদ্ধ হতে থাকে; কিংবা পূর্ব থেকেই সেই ধারণা সমাজের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকে। সুতরাং একই সঙ্গে একটি দ্বান্দ্বিক অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজের ও সামজিক জীবনকে এগিয়ে নিতে হয়। আবার অধিকাংশ সময়ে আমরা জনপ্রিয় ধারণাকে এড়িয়ে চলতে পারি না।

নির্মলেন্দু গুণ একই সময়ে একটি রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক জনপ্রিয় বিষয়কে তার কবিতা-কর্মে বিষয় হিসেবে পেয়েছিলেন; তার সদ্ব্যবহার করাও তার জন্য যুৎসই হয়েছিল। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলাদেশের ষাট দশকের কবিরা এ ভূখণ্ডের ইতিহাস নির্মাণকালে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পেরেছিলেন; সেদিক থেকে তারা মূলত কালের সৃষ্টিও বটে। সাতচল্লিশে বিভাজিত স্বাধীনতার কালে বাঙালি জাতি তার সম্পূর্ণ জাত্যাভিমান তৈরি করতে পারেননি; পাকিস্তান-পর্ব ছিল তার উৎকৃষ্ট নির্মাণকাল। পাকিস্তান-পর্বের প্রায় সিকি-শতাব্দী ধরে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ প্রথমে বুঝতে শিখল তার জাতীয়তা মূলত ভাষাকেন্দ্রিক, তারপর স্থান কেন্দ্রিক- পাকিস্তানি শাসক ও জনগণের সঙ্গে তাদের ভাষাগত ও সাংস্কৃতিগত কোনো সুদৃঢ় সম্পর্ক নেই। ধর্মগত যে সম্পর্কের ভিত্তিতে দুটি বিশাল বিচ্ছিন্ন অঞ্চল এক রাষ্ট্র ধারণায় একত্রিত হয়েছিল, তা ইতিহাস-সম্মত ছিল না; যদি ধর্ম রাষ্ট্র-গঠনের প্রধান উপাদান হতো তাহলে তো আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে একত্রীকরণ কিংবা কনফেডারেশনের প্রশ্ন উঠতো; কিন্তু এখানকার মুসলমানরা কিংবা পাকিস্তানি শাসকেরা কখনও এ ধরনের উদ্ভট প্রশ্ন উত্থাপন করেনি; অথচ তারাই যখন দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলকে একটি রাষ্ট্র-কাঠামোতে রূপ দিচ্ছেন, অথচ উপাদান হিসেবে তারা পূর্বের ঔপনিবেশিক শাসকদের মতো শ্রেষ্ঠত্বের ধারণাকে সামনে এনে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির নিজস্বতাকে লঘুত্বে পরিণত করছেন; সে সময় বাঙালির আর্থসামজিক মুক্তি ও মর্যাদা সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার আর কোনো বিকল্প ছিল না; ঠিক এ সময়ে নির্মলেন্দু গুণ এবং তার আরও কিছু শক্তিমান কাব্য-সতীর্থ তাদের মননশীলতা ও সৃষ্টিশীলতাকে জাতি নির্মাণের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে প্রয়াস পেলেন। তবে নির্মলেন্দু গুণের জন্য তার চারিত্রিক অকপটতা, সত্য প্রকাশের দুনির্বার আগ্রহ তাকে প্রাতস্বিক করে তুলতে সহায়তা করল।

নির্মলেন্দু গুণ কবিতার বিষয় হিসেবে সমকালীন বাস্তবতা ও জাতির আকাঙ্ক্ষাকে প্রথমত প্রাধান্য দিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি নিজেই জাতির আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ উন্মোচনের দ্বারা যুব ও প্রতিবাদী তরুণ সমাজের কণ্ঠস্বরে পরিণত হওয়ার দিকে অগ্রসর হলেন। পাশাপাশি সমকালীন প্রপঞ্চ হিসেবে মার্কসবাদী দর্শনকে নির্যাতিত মানবতার মুক্তির সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে গ্রহণ করলেন।

এ দর্শন মানব জাতির শোষণের ইতিহাসই কেবল তুলে ধরে না; কীভাবে অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত মূল্যের সূচনা এবং এই একই প্রক্রিয়া সব সমাজের অর্থনীতি বিকাশের উপায় হিসেবে দেখায় ক্রমান্বয়ে সম্পদ ভোগের পার্থক্য দুর্মোচনীয় হয়ে ওঠে- এ সবের পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রমাণ হাজির করে থাকে। এখানেই এ দর্শনের মৌল-চেতনা কিংবা চূড়ান্ত স্বার্থকতা নয়; এ দর্শন মূলত চেতনাশীল মানুষের সমন্বয়ে একটি আন্দোলন সংগঠনের মাধ্যমে বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠনে প্রয়াসী। নির্মলেন্দু গুণ একই সঙ্গে বাঙালি জাতিগঠনের ভূগোল ও ভাষাভিত্তিক চেতনা তার কবিতা নির্মাণের প্রধান উপাদানের পাশাপাশি মার্কসবাদী বীক্ষাকেও গ্রহণ করলেন। আর ঠিক এ সময়ে আলোকিত ও সংঘবদ্ধ তারুণ্যের প্রাণের দাবি হিসেবে কাজ করছিল। যদিও মূল ধারার স্বাধীনতাকামীদের রাজনীতির সঙ্গে সর্বোতোভাবে তা ক্রিয়াশীল থাকেনি। কিন্তু গুণের প্রধান চাওয়া শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ ব্যবস্থা; তাই স্বাধীনতার পরেও আমরা দেখি তিনি লিখছেন, ‘তার আগে চাই সমাজতন্ত্র’। আরও একটি উপাদান নির্মলেন্দু গুণ তার কবিতাতে এবং জীবনে চর্চা করার সুযোগ পেয়েছিলেন, ষাট দশকের কবিতার হ্যাংরি বা অ্যাংরি জেনারেশনের আপত উলটপালট কর্মকাণ্ডের দ্বারা সুশোভন নিষ্ক্রিয় চেতনাকে আঘাত হানা। আর এ ধরনের বিষয় যে, গ্রাম থেকে রাজধানীর দিকে ছুটে আসা তারুণ্যকে পতঙ্গের মতো আকৃষ্ট করবে, তাতে তো সন্দেহ নেই। এ ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু গুণের প্রতিভার কৃতিত্ব হলো- সময়ের এ স্বকৃত বিষয়কে ধারণ করতে পারা।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতা মূলত তার যাপিত জীবন, তার আকাঙ্ক্ষা ও চেনা-পৃথিবীর গান। ফলে তার কবিতার প্রতীক ও অলঙ্কারে আকীর্ণ না হওয়ায় অতি সহজেই কাব্য পাঠককে আকৃষ্ট করে থাকে। নির্মলেন্দু গুণের আগে বাংলা কবিতা মূলত প্রকরণ শৈলীকে প্রাধান্য দিয়ে আসছিল; যদিও বিষয়ভিত্তিক কবিতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে শামসুর রাহমানের কৃতিত্বের স্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও কবিতার একটি সহজ মুক্তি গুণের কাছেই প্রথম পাওয়া গেল। তাই বলে কবিতার যে সাধারণ ব্যাকরণ তা পরিত্যাগ গুণ কখনও করেননি। এ সত্ত্বেও গুণের অসম্ভব উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও বিষয় নির্মাণ তাকে কালের ঈর্ষাণি¦ত স্রষ্টায় রূপ দিয়েছে। তবে কবিতার জন্য, তার ভড়ং ও বৈষয়িক মানুষের কাছে ভ্লামি প্রচারণায় প্রভাবকের কাজ করেছেন। তবে জীবনযাপনে ও রচনায় তার চেয়ে সাধুতা তার সমকালে আর কেউ তার মতো প্রকাশ করতে পারেননি। গুণের চরিত্রে বিপ্লব ও দ্রোহ থাকলেও তার মূল প্রবণতা রোমান্টিক, পরিণামে শিশ্নোদরপরায়ণতা- যা তিনি কখনও লুকাতে চেষ্টা করেননি। ফলে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এমন একটা নাম ধারণ করছে, যা মধ্যবিত্ত চরিত্রের সঙ্গে দারুণ যুৎসই, ‘না প্রেমিক না বিপ্লবী।’ আসলে এটি পরিষ্কার থাকা জরুরি যে, সদা দ্রোহ ও বিপ্লব মানুষের কাম্য হতে পারে না। মানুষ কখন দ্রোহী হয়, যখন তার আপন বিকাশে এবং প্রাপ্যতায় বাধাগ্রস্ততা পেয়ে বসে, তখন উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা তাকে দ্রোহী করে তোলে। সকল বিদ্রোহী কবিদের মতো নির্মলেন্দু গুণও পরিণামে রোমান্টিক কবি চেতনার অধিকারী। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি, এমন বক্তব্য ও শব্দালঙ্কার প্রধান কাব্যশৈলী হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্র-সাহিত্যের কাছেই গুণের সর্বাধিক ঋণ; এবং কখনও মনে হয় একমাত্র ঋণ। অর্থাৎ গুণের কবি হওয়ার পথে রবীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র সহায়। এ প্রমাণ তার কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে; কখনও রাবীন্দ্রিক ইডিয়ম ও ফ্রেজের ব্যবহারের মাধ্যমে, কখনও উইট ও স্যাটায়ারের মাধ্যমে কখনও প্যারোডি রচনার মাধ্যমে তার প্রকাশ ভাষা খুঁজে পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথকেই তিনি আসলে এ কালের করে বানিয়েছেন, নিজে রবীন্দ্রনাথের মতো একটি সন্ত চেহারা নির্মাণে প্রয়াসী থাকলেও তিনি তার কালে স্থাপন করে যাচ্ছেতাই করে কাজে লাগিয়েছেন।

তার জীবনী থেকে জানা গেছে, গুণ নিজে একজন ক্ষয়ীষ্ণু জমিদার পরিবারের সন্তান; যে রবীন্দ্রনাথের বিত্ত নেই; যে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি আছে সেই রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে নতুন করে নির্মাণ করতে চেয়েছেন। কিছুটা বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও গুণের কবিতায়, বাঁশি, ফুল, চাঁদ, নক্ষত্র, বকুল, কোমলগান্ধার, কৃষ্ণচূড়াঞ্জলি, বোষ্টমী, আমি বিষ খাচ্ছি অনন্ত,- এ ধরনের শব্দবন্ধের প্রতি তার রয়েছে পক্ষপাত; আর রবীন্দ্রনাথের বাঙালি আর বাঙালির রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার ছিল অগাধ বিশ্বাস। তবে গুণের কবিতায় ‘বকুল’ আর ফুল হিসেবে নতুন চরিত্র প্রকাশ করছে; বকুল আর প্রেমিকার পায়ে কোনো তফাৎ থাকছে না। হয়তো মধুসূদনের পঙ্ক্তি একটু ঘুরিয়ে দিয়ে তিনি নিজের মতো স্বাধীনতা নিচ্ছেন- ‘আমি কি ডরাই সখি, ভালোবাসা ভিখারি বিরহে।’ এবং কবি নিজেও রবীন্দ্রনাথের কাছে শেষ পর্যন্ত নত হচ্ছেন- ‘তোমার কবিতা পড়ে ভালো থাকি, গান শুনে দিন যায়, স্বপ্নভ্রষ্টক্ষত বিশ্বে সেরে উঠি তোমার সুরের শুশ্রƒষায়।’

১৯৬৯-৭০ সালের উত্তাল গণআন্দোলন ও নতুন দেশের জন্মের প্রাক্কালে, যখন সব কিছু ভেঙে পড়ছে তখন যে নায়ক-চরিত্র নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, গুণ ঠিক সে সময়ে ‘প্রেমাংশুর রক্ত চাই’ রচনার মাধ্যমে তা পূরণ করলেন। তার প্রথম কবিতা ‘হুলিয়া’ একটি কালের নায়ক-চরিত্র নির্মাণে দারুণভাবে কাজ করল। আমাদের শৈশবে এ কাব্যের চলচ্চিত্রায়ণ সেই স্মৃতিকেই জাগিয়ে দেয়। তবে এ নায়ক কোনো প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় অপরাজেয় বীর-পুরুষ নন; তার মধ্যে ভয় ও সংশয়; তবে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা কখনও তিরোহিত হয়নি। হুলিয়া নিয়ে তিনি পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ালেও পরিবর্তন থেমে নেই; প্রাচীন দেবতাদের জায়গায় নতুন ত্রাতাগণের আবির্ভাব হচ্ছে। গণেশের ছবির পরিবর্তে লেনিনের মার্কসের প্রতিকৃতি শোভা পাচ্ছে। কিন্তু তিনি নিরন্ন বিপ্লবীদের চরম আশার কথা শোনাতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তবে তার নায়ক যে পথে হেঁটে চলেছেন সেই তো বাংলার আসল ভূপ্রকৃতি ও জিওগ্রাফি। যখন তার বন্ধুরা জানতে চাচ্ছেন-

আমাদের ভবিষ্যৎ কী?

আইয়ুব খান কোথায়?

শেখ মুজিব কি ভুল করেছেন?

আমার নামে আর কতদিন এভাবে হুলিয়া ঝুলবে।

আমি কিছুই বলব না

আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকা সারি সারি চোখের ভেতরে

বাংলার বিভিন্ন ভবিষ্যৎকে চেয়ে চেয়ে দেখবো।

উৎকণ্ঠিত চোখে চোখে নামবে কালো অন্ধকার, আমি চিৎকার করে

কণ্ঠ থেকে অক্ষম বাসনার জ্বালা মুছে নিয়ে বলব;

‘আমি এ-সবের কিছুই জানি না,

আমি এ-সবের কিছুই জানি না।’

এ অক্ষমতার প্রকাশ নির্মলেন্দু গুণকে একজন আধুনিক কবিতে রূপান্তরিত করেছে। এমনকি তার গদ্য রচনাতেও এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন ‘আপন দলের মানুষ’ নামে যে বড় আকারের গল্প তিনি রচনা করেছেন, তার নায়ক সুকুমার একজন কবি- এবং গুণের বর্ণিত তার আত্ম-জীবনীর থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। এই কেন্দ্রীয় কবি-চরিত্রের বাবা একজন ক্ষয়ীষ্ণু জমিদার; কিন্তু এখন চালবাড়ন্ত। সুকুমার মিথ্যা কথা বলে, পরনারীসঙ্গ করে, বাম রাজনীতি করে; আবার প্রেমিকার কাছে অকপট হতে লজ্জা বোধ করে। এই যে সংশয় দ্বিমুখীনতা, অপারগতা গুণের সমস্ত রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে। তবে তিনি নিজের অক্ষমতা অকপটে প্রকাশ করতে পিছপা হননি কখনও।

নির্মলেন্দু গুণের কবিতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ বড্ড-উচ্চ-কণ্ঠ রাজনীতির বক্তব্য-বাহিত। সব কিছুকে কবিতা করার প্রবণতা, স্বভাব কবির চপলতা তাকে আক্রান্ত করে রাখে। এ সব অভিযোগের আসলে জবাব হয় না। সব ধরনের কবিতা নিয়েই নেতিবাচক সমালোচনা করা যায়; তাছাড়া কবিতা তো এক রকম নয়। নানা কবি নানা মাত্রায় একটি ভাষার কবিতা-সম্ভার সাজিয়ে তোলেন। তবে গুণের ক্ষেত্রে এ অভিযোগের কোনো মানে হয় না। কারণ, তার কালের কবিদের মধ্যে মনে হয়, তিনি সর্বাধিক লক্ষ-অভিসারি, পরিকল্পিত কাব্য চর্চায় রত। এর কয়েকটি কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি- যার একটি হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের হয়ে ওঠার সঙ্গে তার অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণ ও ভাষিক রূপদান; অন্যটি হলো মার্কসবাদে আস্থা। প্রধানত এই দুটি বিষয়কে কেন্দ্রে বসিয়ে তিনি তার কাব্যের চরিত্রগুলোর ভাষা ও চিত্রকল্প নির্মাণ করে চলেছেন। তার কবিতায় উঠে এসেছে, নিরন্ন গৃহহীন মানুষ, কামার কুমার শ্রমজীবী মানুষ। নজরুলের মতো তার কবিতাও দুর্বলের প্রতি সহানুভূতিশীল আর অত্যাচারীর প্রতি কঠিন কঠোর; এ কালের কবি হিসেবে নজরুলের সঙ্গেই তার বেশি মিল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কালে যেমন স্বাধীনতার কবি হিসেবে নজরুলের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, তেমন বাংলাদেশ স্বাধীনতার কালে আমাদের যে কবির প্রয়োজনীয়তা ছিল গুণ তার কিছুটা পূরণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

গুণের ব্যক্তিগত চরিত্রের মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করা যায়, নিজের কবিতা ও চরিত্রের বৈপ্লবিক একটি ব্যাপার থাকলেও নজরুলের মতো অসাম্প্রদায়িক ও সমন্বয়বাদি এবং পরিণামে রোমান্টিকতার পথেই তিনি হাঁটাহাঁটি করেছেন। এটিই তার একটি দেশের জনগোষ্ঠীকে বুঝতে পারার ক্ষমতা। আর এ কারণেই তিনি দীর্ঘ সময় ধরে হয়ে উঠেছেন, বাঙালির কবি, বাংলার কবি।